|

" w+ k) o6 ?$ V

谈谈美洲大地构造演化 梁光河中国科学院lgh@mail.iggcas.ac.cn& t: m* K8 u0 A9 K9 f: l4 ^

一、问题的提出 |& R$ U7 b9 S3 ?, F0 W

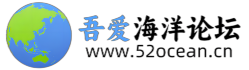

北美洲是以北美古克拉通为中心的单式大陆,褶皱带围绕古克拉通四周分布,地史演化总体上表现为大陆同心式的向外增生(Dott et al.,1988)。大西洋沿岸和北部的北极褶皱带主要是古生代造山带,而西部则是中生代和新生代造山带(图1)。 ! m/ j5 ^9 O( s; a+ G

南美洲相对简单,东部是古老克拉通,西侧是新生代和古生代造山带,缺乏中生代造山带。

& Q$ w" }# ^+ y7 Z- p3 N4 i

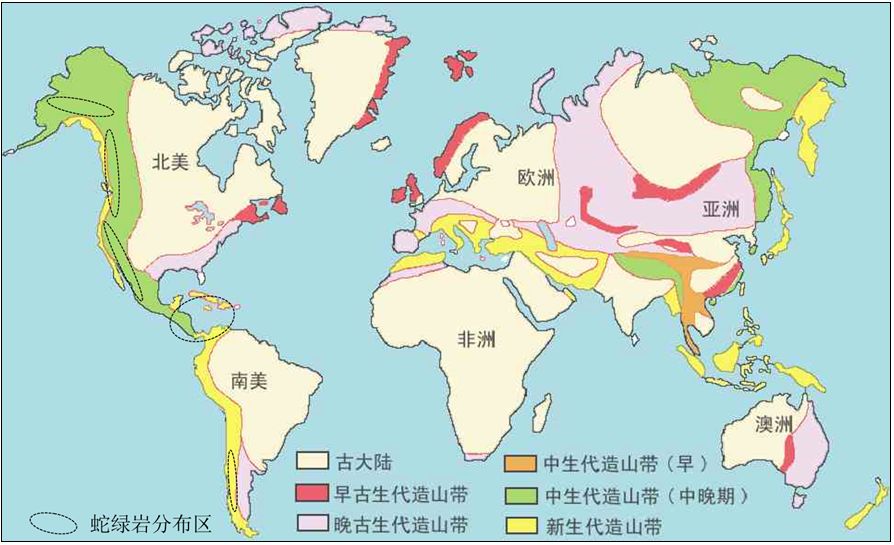

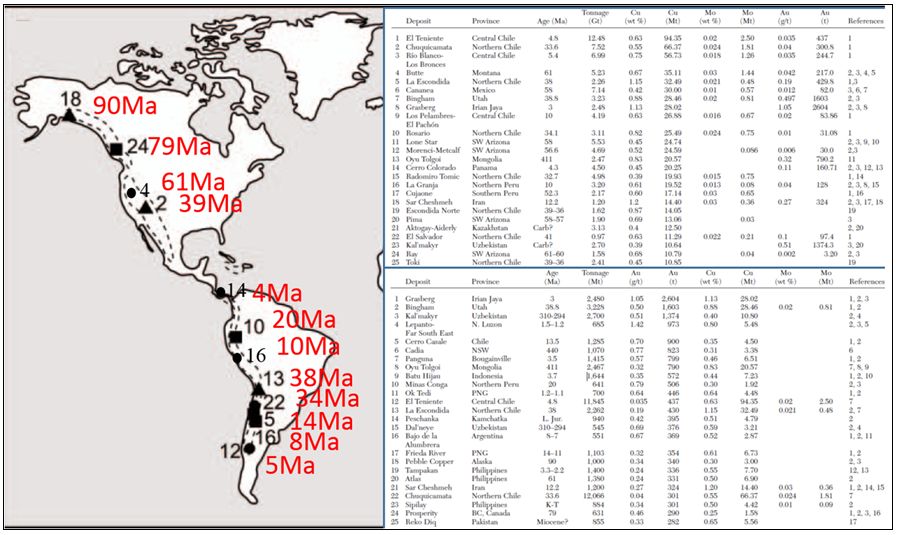

图1 世界上不同时期造山带和美洲西部蛇绿岩分布简图

- p5 N( j- r$ g* e! n' Q0 `# { 貌似简单的大地构造轮廓下,却有很多目前地质学难以合理解释的关键问题,主要包括以下6个: (1)南美洲和北美洲西边的造山带,为什么北美很宽而南美很窄(图2)?北美最宽处约1500公里,南美最宽约500公里,比值3:1。(2)同是大西洋扩张的产物,为什么北美西边既有中生代造山带还有新生代造山带,而南美西边只有新生代造山带和少量古生代造山带,缺乏中生代造山带?(3)南美洲和北美洲西部是世界最重要的超大型铜矿和金矿产地,为什么这两个矿带的矿床形成时间差异很大?北美大多数矿床形成于40Ma之前,基本上没有20Ma之后形成的大型矿床,而南美形成于40Ma之后,大多数形成于20Ma之后(图3)。(4)为什么北美洲西部发育大量蛇绿岩和混杂岩,而南美很少,只有南美南部西侧有少量存在?(5)为什么北美洲西部只有浅源地震,而南美西部却有中深源地震?(6)全球最大的纬向(东西向)构造带主要发育在北美西部的太平洋中(图2),它们是怎样形成的?+ |8 @: {$ s% o; R

图2 太平洋及周边地形地貌图(据USGS)

/ e. Z. u$ j$ |

图3 美洲西部超大型铜矿和铜金矿分布及年龄

& M0 _( `1 [, Y7 f+ Z* x (据DAVIDet al,2005)

1 C V) o" ^; U* G3 w5 J. o% P( }: s- L0 ^ 以上这些关键问题,是现代板块构造理论难以合理解释的,本文将基于上世纪80年代发展起来的地体构造和新大陆漂移模型,对它们做一个系统解释。主线是地体的大规模漂移和拼合过程。总体来讲,北美洲西部是地体的聚合之地,有来自遥远的西太平洋区域的地体,也有来自南美洲的裂解地体。 " Y: W% F( Z% P! p

二、地体构造与北美演化1 地体的概念和发展历史 n. {: V7 g! G9 U6 `

地体(Terrane)或构造地层地体(Tectonostratigraphic terrane)起源于对北美科迪勒拉山的研究。1983年美国斯坦福大学举行的第二次环太平洋地体会议上,对地体概念进行的较完整的解释:以断层为边界具有区域延伸的地质实体,每一个地体均有与相邻地体不同的地质历史,每一个地体内的沉积、构造、火山作用、变质作用等应该是统一的和连贯的,两个并列地体之间不存在联系两者之间的过渡岩相。 4 H' k, J! l' J$ I5 z, M

地体分类有多种,按组成的分类主要包括地层地体(大陆碎块、火山弧碎块等)、变质地体和混杂地体。按活动性分类主要有移植地体和外来地体。地体的运移过程包括地体的拼合和地体增生(地体增置到大陆边缘的过程)以及地体的分散。 + u/ z5 U1 c" E5 Z

近代大地构造研究的主线是,上世纪60年代之前以槽台假说占主导地位,之后以海底扩张和板块构造占主导地位,但上世纪80年代美国地质学家发现板块构造很多问题,特别是北美洲西侧的长8000km宽500-1500km的陆缘造山带是由原来互相分离的地体组成,他们是从不同位置拼贴到一起增置到大陆边缘。如:(1)特提斯型蜓科生物群与非特提斯蜓科化石群在空间上并列。(2)古地磁证实温哥华岛(Wrangellia地体)来自南半球。从而提出了地体假说并盛行一时。 % j {0 \/ j q Y' m2 ~

地体只关注块体来源和漂移现象,不讨论动力机制,而且发现很多地体漂移路径与海底扩张的推断完全不符,因此被板块构造的支持者逐渐冷落。在中国只有以郭令智院士为首的极少数地质学家研究地体构造,发现中国的确是由不同时代大大小小的地体拼合形成的联合体,仅在华南就识别出二十多个地体。但郭令智院士去世后,中国的地体研究日渐衰落。事实上,地体就是不同规模的大陆板块,如果给出了合理的动力来源,那么地体构造才是既符合地质事实,也能说明动力机制的正确大地构造理论。

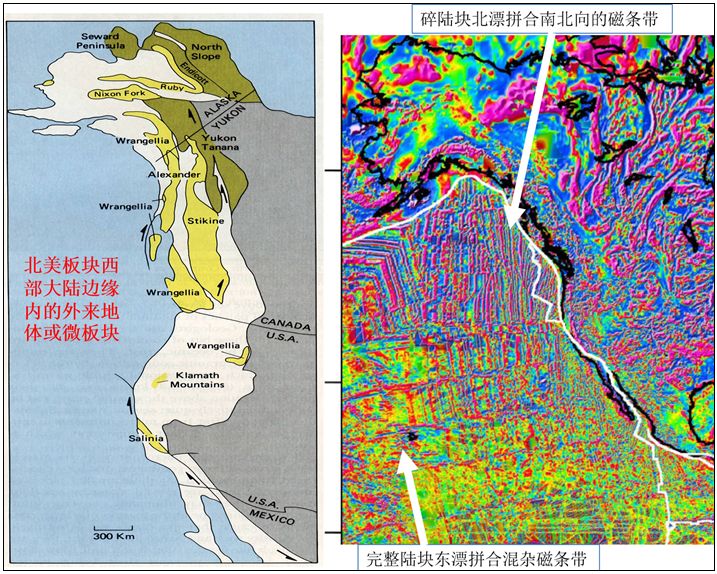

- \% K: D5 [$ \" w8 j) i4 P9 H 前人的大量研究发现,环太平洋构造带存在一系列地体,美国和加拿大西部存在超百个大小地体(Coleman, 1984; Howell et al., 1985),时代从早古生代至今,中新生代多条蛇绿岩带。该造山带主要是由原先的洋内碎块拼贴而成,大多来自赤道或南半球,而很少有古老的陆壳。在亚洲可与美国西部对比的有日本、俄罗斯远东、朝鲜半岛的东南端、菲律宾、巴布亚新几内亚等,中国只有东北东端的那丹哈达-兴凯地块和台湾的东部可以归入环太平洋构造带的范围(张旗,2013)。也就是说冈瓦纳裂解的碎陆块向北漂移的情况不仅仅发生在西半球的特提斯带,在太平洋东部也广泛存在。这些地体是怎样发展演化的呢? 2 美洲西侧的地体演化! q0 l6 F( X t, T

北美洲的地体来源主要有来自西太平洋区域的地体和来自南美洲西部的裂解地体,图4用一个动画示意图来说明它们的来龙去脉,图中的每个地体代表多个地体组合,其中有一个比较大的地体,也可能还有很多碎小的地体单独漂移。 9 M% F" [ \! S9 ~) _9 X9 N

图4 太平洋地体漂移过程示意图! p' D6 q. L) B. s0 v3 Y

这个地体漂移过程是否正确,需要诸多地质证据支持。来自西太平洋区域的地体主要有如下4条证据:

) O( M- {7 d L (1)基于新大陆漂移模型,大陆漂移后会留下尾迹。根据太平洋上近东西方向条带尾迹,追踪推测地体来源,与北美地体拼合地质事实一致。

& t# _) j! J6 f$ x0 [ (2)古生物进一步证明这些地体来源于西太平洋附近。在北美最西部广泛分布的纺锤体化石和往东更远处在落基山里以及在北美中部发现的种类完全不同(Jones,1985)。西面的纺锤体属于西太平洋沿岸和特提斯广泛分布的属种。纺锤体是一种浅海微生物化石,不可能跨越深海。

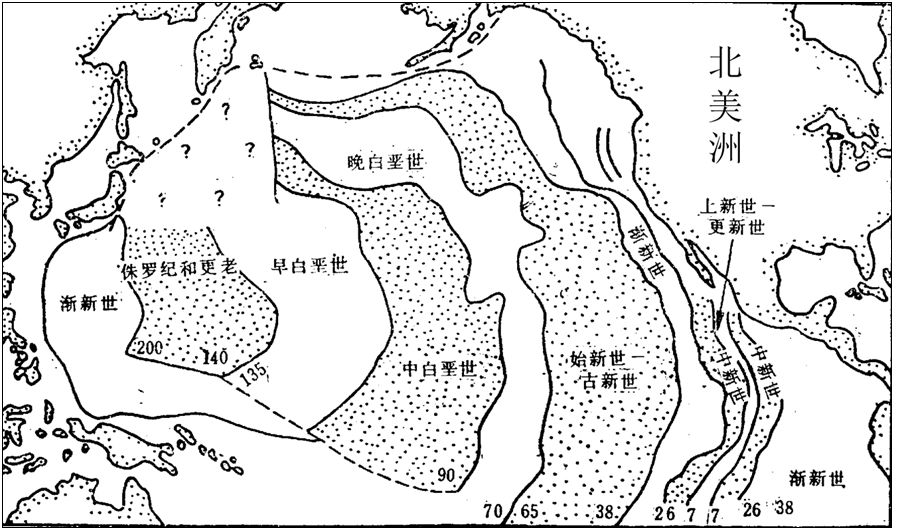

+ \: I8 K" J6 M( G6 I( Q (3)深海钻探得到的太平洋海底玄武岩年龄确认这个大陆漂移过程的正确性(图5)。这些大大小小的地体从太平洋西部漂移到东部,耕耘过的洋壳应该是西老东新。由此推测这些地体从侏罗纪晚期已经开始启动往东漂移,到达北美的时间在新生代中晚期。

$ a+ p" N/ U, G (4)北美西侧广泛发育的蛇绿岩和混杂堆积标志着多个洋盆的消亡。说明中新生代有多个地体拼贴在北美板块上。地体的漂移过程中像推土机一样,把不同地区不同时代甚至基底的洋壳碎片堆积在一起。南美洲只有南部西侧有少量蛇绿岩和混杂堆积也能合理说明其成因。 9 m p- j3 Q- ~7 ~9 {% v

图5 太平洋北部海底年龄图(Fischer A .G.等,1970)5 `8 b% C& j: y. M6 U0 q

北美西部新生代来自南美的多个地体的证据也很充分,主要有5条证据:

6 l4 p. k$ D) J1 M7 f6 e- A& k (1)古地磁证实温哥华岛(Wrangellia地体)来自南半球(Jones,1985)。

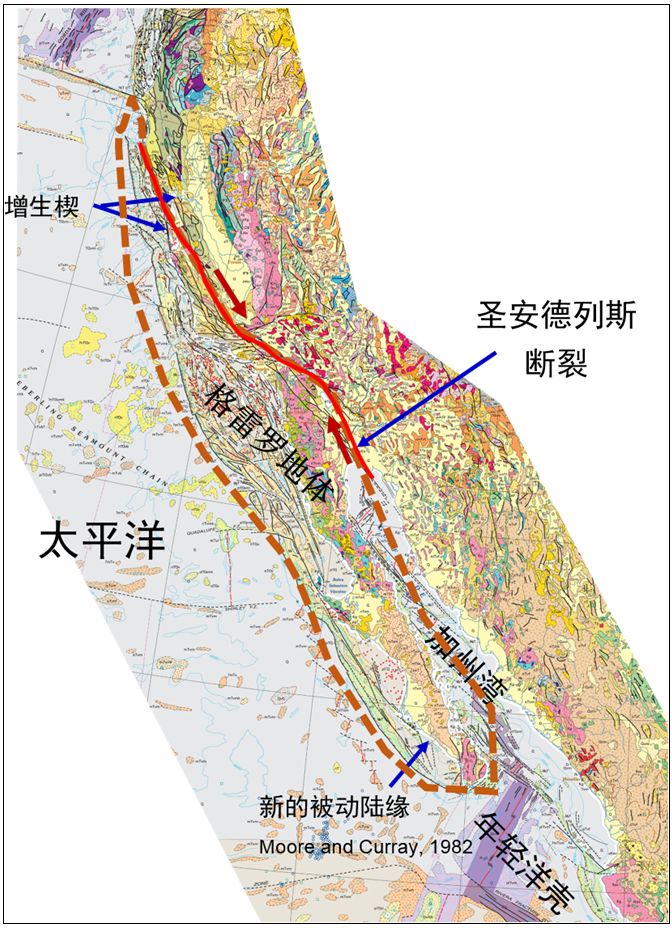

; O8 b. @4 Q5 X1 J (2)当前位于洛杉矶的圣安德里斯断裂西侧的长条形地体(格雷罗地体-Guerrero地体)正往北漂移,与推测的漂移方向一致。图6是该区域的放大显示,著名的圣安德里斯断裂带是该区主要地震带,美国地调局的GPS测量表明圣安德里斯断裂滑动速率每年20-35mm,也就是说其左侧长条形地体相对右侧大陆北漂速度约每年20-35mm。如果按照这个速度推算,40Ma之前该地体应该位于南方800Km-1400Km处。由于现在它已经和北美碰撞上速度减慢,推测碰撞之前速度可能要快很多,完全可以来自更远的南美洲中部。这个长条形地体的前后部特征也完全符合新大陆漂移模型。

2 c) M5 ]8 c- L& w" v% t (3)深海钻探也证明太平洋东部从南往北年龄逐渐变新,南部渐新世、中新世,北部变为更新世(图5)。 ! U1 |% Y7 g7 K$ J/ l

* p* G! \/ ]' T9 n: b

图6 圣安德列斯断裂区域地质解译概图 (改自张继恩,2019)(4)地磁异常也有南北向的磁条带支持(图7),从地磁异常特征也可推断,东西方向漂移的地体相对完整,它们漂移后的磁异常条带与漂移方向垂直,应该为南北向为主。而南北向漂移的地体相对碎裂或者条带状南北方向漂移,其漂移后的磁异常条带与漂移方向相同,也是南北向为主。3 n$ s' j. J5 ?% D; Q0 h

4 O% e0 U2 S4 a% K3 K7 @

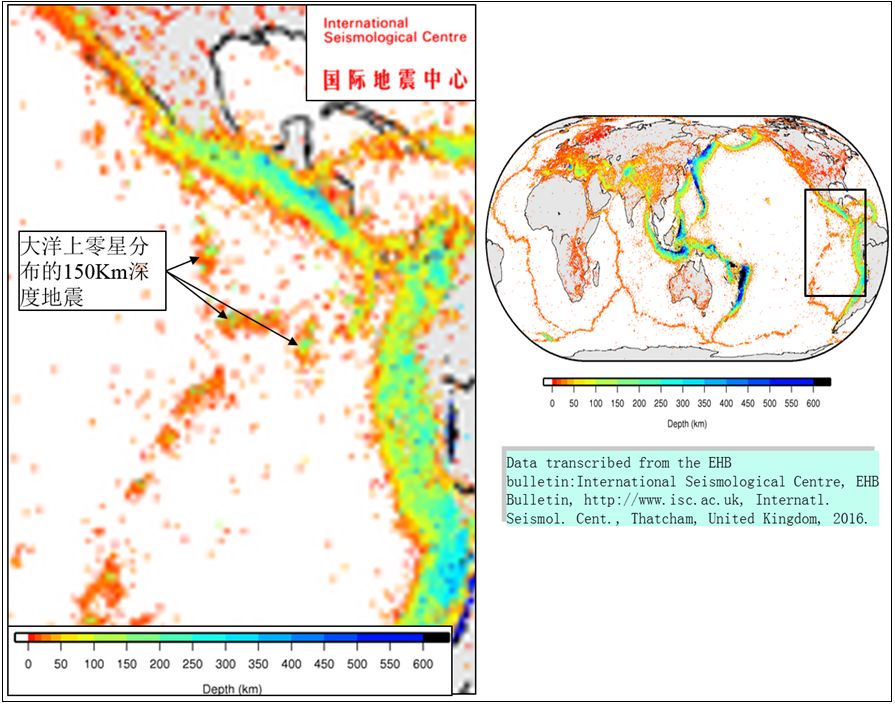

图7 北美洲地体分布图和地磁异常图 (Howellet al., 1985; Korhonen et al., 2007)(5)南美西侧的中深源地震分布也支持这个地体漂移过程。推测南美洲的深源地震是裂解后的长条形板块北漂后残留下来的下地壳拆沉形成的。而北美洲的拼贴地体是只包含中上地壳的南美洲地体,因此没有深源地震。事实上,东太平洋上的零星分布的中源地震也支持这些长条型地体的漂移(图8),长条形地体漂移一定会经过这些地区,根据大陆漂移模型,它在急转弯情况下往往会在旋扭力作用使下地壳拆沉,拆沉的下地壳留在南美洲西部,后期随着南美洲板块的向西漂移把该下地壳压在更深处并发生拆沉,形成当前的中深源地震。而漂移的长条形地体主要包括中上地壳,底部可能也残留零星下地壳成分,它们在漂移过程中撒落拆沉,形成零星的大洋中的中源地震。这种中源地震是任何其他地质理论都难以合理解释的现象。+ J. x2 t1 q6 p: r' L

3 P% R& Q& w$ q0 b9 `+ T, H5 L

图8 东太平洋上零星分布的150Km左右深度中源地震 (据国际地震中心)' y9 m( |0 g( M: D3 `3 z0 V3 h

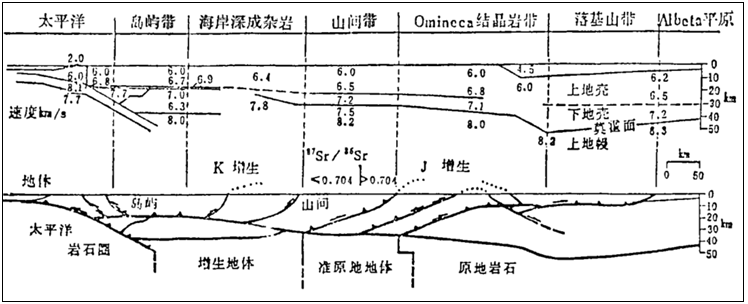

北美洲是否真的存在地体构造拼贴,人工源地震勘探也给出了答案,图9是全球大断面研究中,穿越北美南加拿大科迪勒拉断面(B2)的地震勘探折射剖面与增生地体解释。该勘探结果说明,落基山西侧存在两类地体(滕吉文,1994),一类是准原生地体,它们可能是北美向西漂移过程中,原存在于其西侧不远处的碎小陆块。另一类是增生地体,包括来自太平洋西侧的地体和来自南美的地体。 & U, u A Y' s

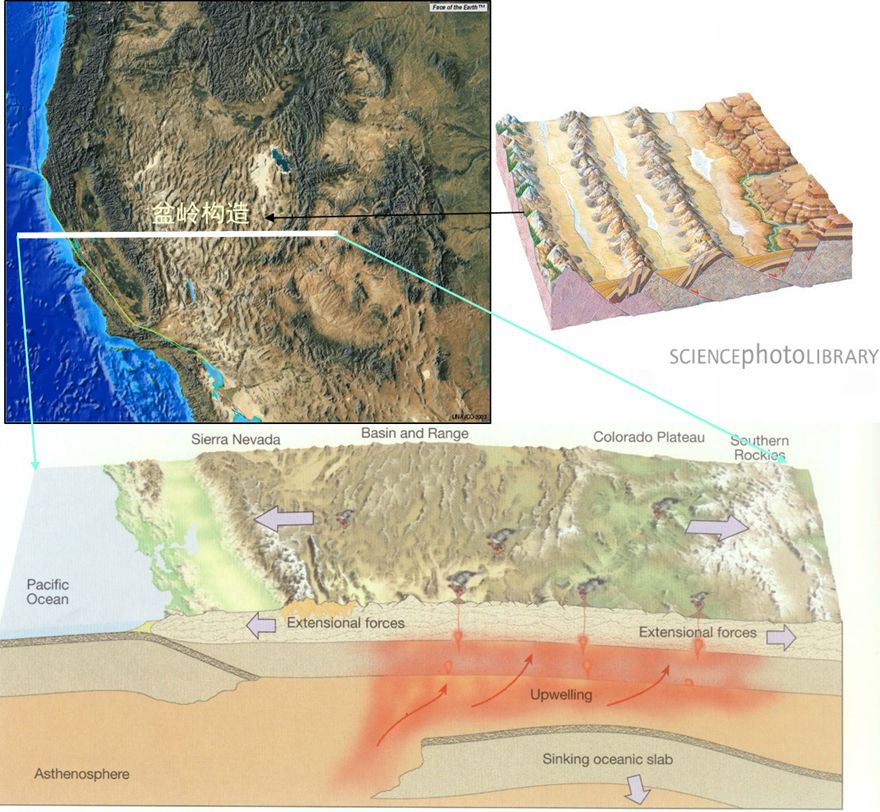

北美大陆西缘中生代至老第三纪期间为科迪勒拉造山运动,伴有大规模的岩基侵位和向东的叠瓦逆冲作用。多数人认为北美大陆西缘平均宽度500公里范围内大多由各种移置地体拼贴而成(Dott et al.,1988;King et al.,1977)。这一时期也是移置地体就位的高峰,老第三纪末北美大陆西部转化为拉张应力场。科罗拉多高原、哥伦比亚溢流玄武岩和盆岭构造都是这时生成的。 5 w) p8 u1 z/ p( n* O' H

图9 南加拿大科迪勒拉断面(B2)地震勘探折射剖面与增生地体综合模型(滕吉文,1994)

1 E& b3 i( m5 h 初期看到这些太平洋的东西向条痕,作者也不敢把它们理解成大陆板块漂移的尾迹,直到仔细研究了美国科学家关于地体构造的文章,才发现那完全可能,特别是古生物证明北美洲西侧的大量地体既有来自特提斯域的,古地磁证明也有来自南美洲的。再加上太平洋洋壳年龄变化特征从西往东由老变新,太平洋东部洋壳从南往北由老变新,还有蛇绿岩的分布和超大型铜金矿的分布特征,这些都和大陆漂移结果一致。事实上,大陆板块水平方向漂移数千公里在地球上是常见现象,印度板块是一个古老的克拉通板块,厚度大阻力也大,相当于一个载重卡车,它都能漂移数千公里,那么这些拼贴在北美洲的地体大都属于火山岛弧或造山带板块,厚度小阻力也小,相当于轻型卡车或小轿车,漂移数千公里也就顺理成章了。同时根据其漂移轨迹也可以推断,东西向漂向北美的地体厚度相对均匀,因此大致走直线。而漂向南美南部的地体应该南部较薄,因此走一个大弧形。 3 北美洲西部的盆岭构造

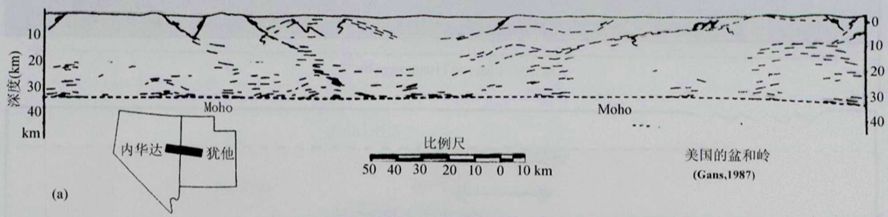

3 |. w, n9 [9 }: A 美国西部盆岭区构造得到了广泛研究,它是发生在伸展环境下,与掀斜构造、阶梯状断层、地堑、地垒等共同产出,形成由不对称的纵列单面山、山岭及其间宽广盆地组合成的构造地貌单元。 + y5 c! V/ E' S- W! T- y

人工地震勘探也确认美国存在伸展环境下的盆岭构造(图10),这个巨大的盆岭构造是怎样形成的,为什么一个巨大的挤压造山带会出现伸展环境下才能出现的盆岭构造?

& W9 }! n9 T" f: V$ J

( j$ H7 Z! I( O3 j# t2 } 图10 美国盆岭省反射地震勘探剖面 (杨文采,2014)( W" ^; R2 k- E6 ~% ^7 B

欧美地质学家已经给出了盆岭构造的形成机制(图11),那就是随着北美板块的向西漂移,来自西侧洋壳的软流圈发生热上涌形成伸展构造。这个模式和作者数年前提出的大陆漂移模式完全一致。那就是随着大陆漂移过程,处于大陆板块前部由于增压升温造成地壳流上涌形成伸展构造。

5 ?& j# o/ k: C7 P% G

图11 美国盆岭省地面特征和地下深部成因机制2 [3 d7 l- I5 O* ?3 Q5 D

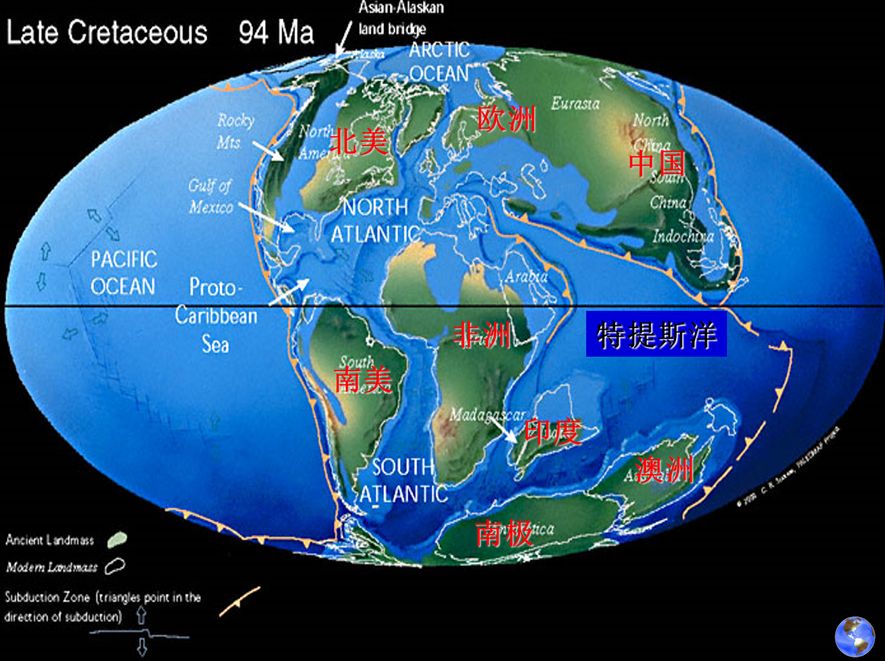

事实上,这种大陆漂移模式在地质历史上广泛存在,如图12所示,随着中生代大西洋的裂解和美洲的向西漂移,在94Ma无论北美洲还是南美洲西部都存在裂解的长条形陆块,它们就是大陆漂移过程中前部的地壳流上涌形成的伸展构造造成的陆块裂离。中间形成拉分盆地,后期由于北美大陆的继续西漂,盆地成岭。但伸展环境依旧发生,至今仍存在。南美洲裂离的长条形陆块北漂在新生代晚期拼贴在北美洲西侧,在北美西侧形成右旋剪切环境。

2 A7 L# r' L9 y% [. L) @ 类似情况在多个大陆板块都有发生,目前正在裂离漂移的陆块就发生在欧亚大陆东缘,只是它们大多裂离后继续北东方向漂移,主要有堪察加地体和日本地体等等。非洲东侧过去也许曾经发生过裂离,但裂离的碎陆块可能被印度板块北漂推向青藏高原,但目前非洲板块东部的东非大裂谷应该属于刚刚裂开的另外一个循环。 ) V' B3 p& C9 T6 u) ?, d

8 x3 c) m }$ ?$ |" ` 图12 晚白垩全球大陆板块位置分布图 (据Scotese,2016)三、关键问题解答

8 M6 v8 m! [/ t 通过以上分析,这里尝试回答本文最初提出的目前地质学难以合理解释的6个关键问题: (1)南美洲和北美洲西边的造山带,为什么北美很宽而南美很窄(图2)?北美最宽处约1500公里,南美最宽约500公里,比值3:1。回答:由于北美洲西侧汇聚了来自西太平洋的地体和南美洲的地体,也包括可能存在的准原地地体。(2)同是大西洋扩张的产物,为什么北美西边既有中生代造山带还有新生代造山带,而南美西边只有新生代造山带和少量古生代造山带,缺乏中生代造山带?回答:南美洲西侧的中生代造山带裂解为地体后,漂移到了北美洲西侧。后期的新生代造山带大都是新生代晚期形成的。(3)南美洲和北美洲西部是世界最重要的超大型铜矿和金矿产地,为什么这两个矿带的矿床形成时间差异很大?北美大多数矿床形成于40Ma之前,基本上没有20Ma之后形成的大型矿床,而南美大多数形成于40Ma之后,大多数形成于20Ma之后(图3)。回答:南美洲西侧的中生代造山带裂解为长条形地体漂移到了北美洲西侧,原来那里的中生代矿床也随之漂移过去。留下的下地壳中可能也包含高浓度含矿原岩,随着后期的南美洲西漂,新生代晚期在原来富矿背景下形成新的巨型矿床。(4)为什么北美洲西部发育大量蛇绿岩和混杂岩,而南美很少,只有南美南部西侧有少量存在?回答:北美西侧是多个地体的汇集地区,而南美洲只有南侧局部有地体拼贴。(5)为什么北美洲西部只有浅源地震,而南美西部却有中深源地震?回答:北美西侧汇聚的是火山岛弧或造山带地体,厚度薄。而南美洲分离的长条形地体由于下地壳拆沉形成中深源地震。(6)全球最大的纬向(东西向)构造带主要发育在北美西部的太平洋中(图2),它们是怎样形成的?回答:它们都是很多个地体从西向东漂移形成的尾迹,也包括由于地体漂移切割之后,后期岩浆活动形成的水下隆起或火山丘。四、结论和讨论

5 L' \0 f- E4 N/ f$ `* Z4 e 北美洲西部是地体的聚合之地,有来自遥远的西太平洋区域的地体也有来自南美洲的裂解地体。这些漂移的地体形成了太平洋上的巨型纬向构造带。它们的漂移和离合造成了当前的地形地貌特征,南美洲裂离的长条形地体下地壳原地拆沉,形成了当前的深源地震带,拆沉的下地壳与南美洲的后期西漂结合形成了一系列新生代晚期超大型铜金矿床。而北漂拼贴到北美的长条形地体像轮船一样带去了原生矿床,当然也肯定会有后期的改造。

' p( B6 b, O9 Y3 g/ L 实际上还存在很多问题,比如这些地体(或微板块)是如何启动的,它们原来是怎样形成的?为什么存在东西和南北两个方向的漂移?这些都期待地质学家去思考并给出合乎逻辑和地质事实的解释。

# T$ |& f) t' {' f 感想:美国非常多地质学家研究中国的大地构造问题,研究中国的青藏高原问题,发表文章无数。而中国地质学家研究美国大地构造的则屈指可数。从中国知网按照关键词“美洲+大地构造”只有7篇论文,还包括1篇译文和1篇会议论文。这里尝试研究一下美洲的大地构造演化,期望能够抛砖引玉。 主要参考文献

p' U5 [ P9 G0 i; B5 w 1) ColemanR G. 1984. The diversity of ophiolites[J]. Geol. Mijnbouw, 63: 141-150.

% c% M" _+ N& X6 Y8 l0 [/ i. d( \ 2) DAVIDR. COOKE, PETER HOLLINGS AND JOHN L. WALSHE. Giant Porphyry Deposits:Characteristics, Distribution, and Tectonic Controls[J], Economic Geology,2005, 100:801–818. , F5 N" N/ r- v% x

3) DottJr.R.H. et al., Evolution of the Earth, 4th ed., Mc Graw-Hill,New York,1988. King B., The Evolution of North America, Princeton Univ. Press, Princeton,1977.

5 ~1 f' w* ^2 M5 L3 x3 D- |$ A 4) HowellD G, Jones D L and Schermer E R. 1985. Tectonostratigraphic Terranes of theCircum-Pacific Region[M]. Houston, Texas, U. S. A.,3-30.

R; U3 @, ?( J0 I' u% y4 m, r1 i 5) Jones D.L., Cox A., Coney P., BeckM., 北美洲西部的增长[J].地质科技情报,1985,4(1): 39-45马万钧译自ScientificAmerican,1982,247(5):70-84. ) R6 j- ^* B( H4 h# U; B8 _

6) Korhonen,J.V.,Fairhead, J.d., Hamoudi,M. ,Hemant,K.,Lesur,V.,Mandea,M., Maus,S., Purucker,M.,Ravat,D.,Sazonova,T.,and Thebault,E.,2007, Magnetic Anomaly Map of the World,Scale:1:50,000,000,1stedition,Commission for the Geological Map of the World, Paris,France. . q% s0 p6 [, v! D0 [- q( D

7) 滕吉文, 1994. 全球地学大断面与地球动力学[J]. 地球物理学进展, 9(1):40-58. % ~& G/ [0 q3 O

8) 杨文采,2014. 从地壳上地幔构造看大陆岩石圈伸展与裂解[J]. 地质论评, 65(5):945-961. " Y1 ^7 E1 e6 I" a ?

9) 张旗,2013. 中国东部中生代岩浆活动与太平洋板块向西俯冲有关吗? [J]. 岩石矿物学杂志,32(1):113-128.

" c9 }' u9 J4 b4 o. T' E5 g 10) 张继恩,肖文交,2019. 美国加州西部造山带结构[C]. 北京:中国科学院地质与地球物理研究所年会报告,2019.

6 C- n/ ?! O. c; _8 m, O: d" J 非常感谢梁老师长期热情向《贵州地调》赐稿! $ W. @ Y7 K3 o8 {% c1 ^8 Y5 h

中国科学院

7 x6 p+ [ r, K 梁光河地质论文选集

$ G9 m" N' k& [2 V 可点击阅读

0 n- l3 ]+ u: w/ r1 ~8 f! G 大陆漂移与地震成因

% r. A: u& s/ J: G' F/ M 互相矛盾的海底扩张和地幔柱?该信谁

% n8 G5 E; V3 ~1 g+ L3 |6 w/ { 印度板块为什么漂移速度更快?

% i( ]/ W3 }' I2 z) ~ 地震勘探揭示板块运动解耦机制

" z' o! Y3 U& { 海南岛黎族和日本阿伊努人从哪里来? + u( E. O+ L& b$ e) V; n

新大陆漂移模型:向海底扩张假说挑战

9 ?2 k: E g* I! V p9 @ 海底扩张的“三大支柱”能支得住吗?

0 J O( ~& }' [: i* w0 F+ `+ v 著名地学院士发文质疑海底扩张理论

8 t$ N8 ^ w" E, R; }0 R0 [1 x 令人震撼的6亿年地球历史变迁 + 中国五大旋转构造 ( n" M8 z8 C1 J+ \ I+ o5 S3 v

有看点:日本和钓鱼岛是从中国分离漂移出去的八大证据 - p* l% ^/ r8 p- Y6 J

赤道飞来的完达山 * L7 ?6 I) Y) o9 f' m

中华山水—渤海和黄海成因之谜

. x0 i# A) z! T! V! L 马尔代夫群岛成因之谜 . p9 I. ^* m% k( y$ f. P; X: N

地质史-中国是世界中心?

, C6 _* K# C- r3 f3 p2 v 中国东部石油盆地是怎样形成的?

/ j( x0 K* q- d2 a 高密度电法应用经验及陷阱

3 D Y6 R+ {) f 天然地震波和人工爆炸地震波有何区别?

+ x: U! t% G! Y0 K0 A m 地震新知(可能您的问题答案都在这里)

2 k. I2 k5 `( ~1 X6 Y6 H3 W 地球上最大的生物灭绝事件成因

0 t% _( L% ~ W; A$ K* V 被动大陆边缘盆地与大陆漂移 # X) Z# `3 t, z1 F

“彩虹之州”成因之谜

. x! H; O, p+ S$ k% M i 海南岛会像陀螺一样旋转漂移吗? ) ]* d- }/ @- ^6 x/ x

一条郯庐断裂带——半部东亚演化史

, |+ b% H) k" l1 W: E% { 一个物探人的大陆漂移世界观是怎么形成的? : ?6 S$ V+ Q! L8 p$ t6 b

大陆漂移为什么爱走弧线? 2 X! u, o4 F+ T- a0 H6 k

大陆漂移与陆壳增生 7 P" O) y( c- {: B* v' `6 _

一江春水向西流 华夏山水跷跷板

" I7 H$ s) X7 z: D6 n' d 贝加尔湖和汾渭裂谷成因之谜 7 H: M9 b+ l, S" \( i0 o

南海和台湾成因新解

]6 N v) i+ S# G 谈谈美洲大地构造演化(即本文)  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 3 C9 D9 h& h6 s8 A- y/ v 3 C9 D9 h& h6 s8 A- y/ v

fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

0 q/ i# m) @( ?- y8 b9 d t6 w) B& G* B- L1 ?$ k, d# U7 n5 u

* i$ ]& @: ~" \

- E6 [5 E( V! O! O5 m% T$ K

$ k6 T2 { `. V: i# ~

|