进入每年的夏季,南黄海浒苔绿潮依然会如期而至,从上到下也不知道有多少人在忙碌着,可谓闻“浒”丧胆、苦不堪言。但在南方地区,人们对天然浒苔却是如获至宝,甚至还有人穷尽一生探索并研究、实验着,自然采苗、人工育苗、海域/滩涂养殖、工厂化设施养殖及其资源化开发利用,……云云,忙得同样不可开交,还想着能够大规模推广应用、形成产业化,用来改善生态环境、恢复生态系统、造福沿岸百姓,甚至于惠及人类社会的健康与可持续发展。这不该会是无稽之谈吧!然,事实确是如此,且让笔者娓娓道来(续一)。

二

浒苔资源开发利用探索中的若干案例分享(续一)

公开资料显示,象山旭文海藻开发有限公司成立于2008年6月,注册地位于浙江省象山县黄避岙乡高泥村,法定代表人为朱文荣。经营范围包括水产加工品(干制水产品)生产;海藻养殖技术、生产技术的研究开发;海藻养殖。

另据相关报道,朱文荣,江苏泰州兴化人。2001年毕业于上海海洋大学生物学专业,并由导师推荐到日本高知大学自然环境科学专业硕博连读,专攻浒苔生理生态研究;在日期间,除了学习、研究外,他还在日本加用物产(企业)绿藻研发部工作多年,曾多次陪同日本专家到象山考察;2006年毅然放弃即将到来的博士学位论文答辩机会,回国创业。

2008年,朱文荣选择象山黄避岙作为自己事业的新起点,成立旭文海藻公司,其目标是在若干年后,优质浒苔年产量能够达到400吨,并能让更多的人了解这种极其营养价值和经济价值的浒苔及其相关产品。而在当年,由公司收购并销售的浒苔产品还不足百吨。

但要实现规模化加工生产,靠自然晾晒的传统制作工艺显然是难以做到的。而且,浒苔又是在滩涂上自然生长的,依赖人工清洗鲜苔中所夹杂着的泥沙等杂质,不仅效率低,品质也不稳定。为此,朱文荣做的第一件事,就是把清洗、晾晒工序从野外搬进室内。

在他的带领下,经过一系列技术攻关,先后研发成功了清洗机、松散机和网格传送烘干机等设备,采收的新鲜浒苔从清洗、脱盐、脱水到蓬松、烘干、压片/粉碎等10多道工序,全部实现了机械化,每天可以加工约3000公斤鲜苔;而且,生产的浒苔产品质量,完全可以满足采购商的要求。

如今,坐落在宁波象山县黄避岙乡的旭文海藻公司生产厂房内,已经拥有两条浒苔产品生产线,其加工过程包括:(1)将收购的新鲜浒苔(也称鲜苔或者湿苔)先在海水池中浸泡并清洗三遍,旨在除去泥沙和杂质;(2)再用淡水清洗,除去盐分;(3)对脱盐后的浒苔进行脱水处理;(4)将结块成团的浒苔打散成蓬松状;(5)将蓬松的浒苔均匀平铺于网格式传送带上,并挑选出杂质、异物;(6)浒苔随传送带通过不同温控区烘干、压平,并进入流水线的尾端-产品包装间;(7)将流水线上不断吐出的“浒苔布”撕成片状、装箱,入库后等待外运。

据朱文荣介绍,流水线上生产的浒苔成品,是按客户提出的食品级要求加工生产的。除了清洗、脱水和蓬松外,还要进行压片及其从低温到高温的烘干制作,以便能够保留浒苔的色泽和风味,故其加工工序比较复杂,生产成本也要高于传统制作,基本上都是销往日本市场的。

进一步了解表明,目前该企业拥有的两条生产线,正常情况下每天可以生产约1吨浒苔成品。每当鲜苔采收旺季,会昼夜分班连续生产,整个浒苔季节的加工能力最高达200吨左右,折算成鲜苔约6000吨。2011年时,实际浒苔生产量为140余吨,产值1400多万元,带动了周边近560个农户,人均年增收约5~6万元。

象山港海域的浒苔生长期不算短,可以从每年的1月延续到6月,但主要集中在2~4月期间;且真正适合采收的时间更短,如下雨天、夜间、涨潮时等都不能采收,而且退潮也只能利用白天时段。所以,满打满算也就60~70天左右。

对于象山港周边的村民来说,海苔可是大自然给予海边人家最好的春天礼物,虽然采收比较辛苦、晾晒还得看天气。好在2008年以来有了两种选择,一种采收后可以立即送往浒苔加工厂,直接出售鲜苔;另一种则是延用传统方式,晒干后除了自家食用和销售外,大部份则由海苔专业合作社统一收购或者卖给食品加工企业,制成海苔粉、海苔饼干等食品销售。

在象山港周边,除了旭文海藻公司外,还有多家海藻食品加工企业在生产和销售浒苔产品;一些沿海渔村自2011年以来还陆续成立了近十个海苔专业合作社,告别了一家一户分散经营的模式。如宁海县强蛟镇上的阿七海苔专业合作社,还是该县成立的首家专业合作社,搭建了生产、加工、流通一体式销售平台,并对海苔实行统一收购,不仅为苔农解除了后顾之忧,还增加了采苔收入,引来了央视和省市等媒体的关注。

据宁海县强蛟镇的一名海苔专业合作社负责人反映,2022年仅王石岙村的收购量,就有400多万元。粗略估算一下,该村平均每户的收入就有10万元左右。同年,另一个海苔专业合作社共收购了当地村民自产的干海苔约8万公斤,总销售额近600万元(收购价每公斤约75元)。

另据当地苔农反映,2020年时,象山港一带的海苔产量有所降低,但市场价格与往年持平,品质好的海苔,能卖到每公斤70元左右;2023年采苔季的鲜苔收购价为0.7元/斤,按30斤鲜苔烘干/晒干1斤计算,成本约21元/斤,即每公斤42元。一名熟练苔农一个低潮时段的采苔收入,至少也在千元以上。

正常年份,一个海苔专业合作社的年干苔收购量约为80吨,折算成鲜苔为250吨左右;而象山全县的鲜苔年收购量,则可以达到1万余吨。但到目前为止,每年象山港区域究竟累计采收了多少鲜苔?或者加工了多少干苔产品?尚未见到公开的统计数据。

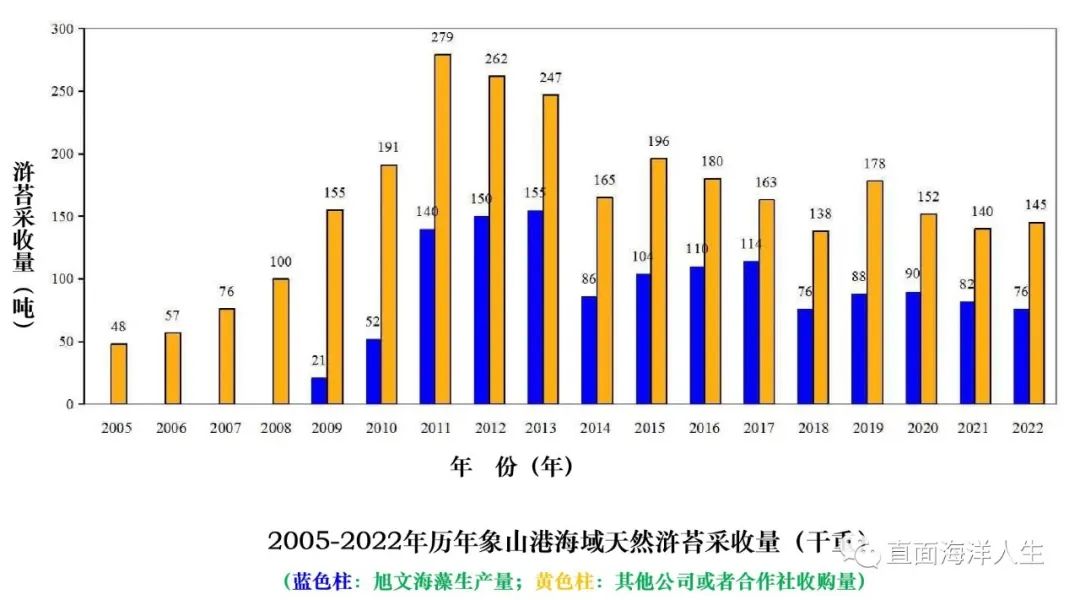

据旭文海藻提供的一幅该公司历年浒苔加工、收购量(干重)变化图,或许可以帮助人们对象山港海域历年天然浒苔生物量的变化情况有个粗略的认识和了解。

可以看到,在旭文海藻公司的浒苔生产线还没有投产之前,该公司销售的浒苔产品主要以收购为主,2009年投产后呈现收购加生产的“两条腿”运营模式,而且收购量始终要大于生产量。这也是公司成立之初立下的要与象山港周边乡镇、农户“共同致富”理念的实际体现。

在公司的带动下,2005年至2011年期间,象山港区域的浒苔采收量一直处于递增之中,其中2011年的累计销售量达到了419吨;直到2013年依然维持在400吨以上。但之后,无论是收购量还是生产量,却都在逐步下降,2018年双双出现低谷,年销售量仅为214吨;之后,虽有回升,但都没有超过300吨,始终徘徊在220~270吨之间。

尽管旭文海藻公司已经拥有了先进的浒苔加工设备,每个浒苔采收季节至少可以处理6000吨鲜苔。但实际上,自2014年以来,该公司的干苔生产量虽有起伏,总体上却呈现下降趋势。2022年仅生产了76吨,只占2013年(155吨)的50%左右。

然而,国内外市场对海藻产品的需求热度却是不降反升,浒苔成品呈现供不应求的局面。

04、象山本地浒苔资源供应不足,促使企业动起了“借鸡下蛋”念头

朱文荣打算走出象山,再去碰碰运气。因为早在2008年,那时他刚从日本留学回国创业,恰好北方那个美丽的海滨城市遭遇浒苔绿潮侵扰。作为一名当时国内还屈指可数的专门从事大型海藻,特别是浒苔研究,以及熟悉和掌握浒苔产品加工技术和方法的专家,奉命应召驰援,协助在国家层面上出谋划策,时间长达4个月之久。期间,他提出的浒苔资源化利用建议获得采纳,但在地方层面却不欢迎外地企业参与。于是,他婉转地辞去了专家一职、回到象山,全身心投入到了旭文海藻公司的运作及其配套设备的设计、研制,以及浒苔人工养殖技术的研究上。

2016年,朱文荣受上海海洋大学“绿潮藻浒苔优势种资源化利用研究”项目团队的邀请,又一次走出象山、来到了另一个长江口以北的小县城,协助团队研制成功该地区首台浒苔加工机,设计的日加工量为600公斤干苔(注:由于象山港海域的浒苔均产自退潮后的泥滩上,夹泥带水会比较重,干湿重比例约为1:30,即30公斤鲜苔能够晾晒1公斤干苔;如果是产自紫菜养殖设施上,约为1:20;漂移浒苔约为1:15),其生产原料就来自于南黄海辐射沙洲海域紫菜养殖筏架上的固着浒苔。

据当时的测算,每个紫菜养殖季节可以提供4000~6000吨鲜苔。按照计划设想,只要装备10台浒苔加工机,就可以轻轻松松地把那些从紫菜养殖筏架上清除下来的“杂藻”浒苔,变废为宝,还可以额外创收800~1200万元(注:当时的浒苔成品收购价约为每吨4万元)。

合作期间,该团队也曾尝试性地利用漂浮浒苔作为原料生产,发现在色泽、滋味、口感和杂质等方面,也都能符合相关国家标准;且其蛋白质含量高达32%以上。当时,旭文海藻公司利用其建立的国内外销售渠道,曾为该企业包销了约20吨干苔。

这看似已经解决了困惑朱文荣良久的浒苔原料问题,但却天有不测风云,由于针对南黄海浒苔绿潮的防控策略有变,原计划的鲜苔来源没有了;而漂浮浒苔在南黄海辐射沙洲海域本来就连不成片,生物量也极其有限,打捞再加上生产成本过高,企业赢利微薄;当地政府又缺少补贴或倾斜政策,致使企业无奈放弃了此次合作,并停止了生产。

然而,两次北方之行,却依然未能浇灭朱文荣那颗始终不渝的初心,就是要让国内浒苔资源化利用规模再上一个新台阶,并能够逐步形成一个新兴的海洋产业。

05、浒苔产业化利用原料长期短缺,催生人工养殖技术快速诞生

经过近十年的努力,朱文荣所创立的旭文海藻公司成为了国内最大的食品级浒苔生产企业。其销售量占据国内市场的75%以上,在日本浒苔市场拥有三分之一以上销售配额,创造经济效益4000多万元以上。

虽已事业有成,但也遇到了象山港天然浒苔生物量不断下降的困惑。因受全球气候变化,以及象山港沿岸滩涂围垦和互花米草入侵等影响,象山港海域的天然浒苔生物量在持续下降;而“借鸡下蛋”在条块分割的现行体制下,又难见成效。显然,不解决浒苔原料供应不足的问题,也就难以迈入浒苔产业化的门槛。

据朱文荣介绍,日本食品加工企业利用浒苔制作的调味品,不仅供应本国市场,近年来还向欧美地区出口,并新开发出了苔菜薯片等产品,从而对浒苔的需求持续增加。目前,受原料产量所限,国内加工出口量处于“瓶颈”状态,如果公司的浒苔人工规模化养殖能够获得成功,未来发展将会迈上一个新台阶。

于是,从2009年开始,他一边与科研团队在不断解决浒苔加工过程中遇到的一个个技术瓶颈,一边还在进行浒苔苗种培育技术的探索及人工养殖试验,但遇到的困难和挑战则要远比研制浒苔加工设备多得多。

2015年,当他得知其在日本高知大学的师兄,创建了一种使用深层海水养殖海藻的方法时,喜出望外,深感这是海藻养殖的一场技术革命,让本来只能在滩涂平面上进行的海藻养殖,能够在海洋立体空间中施行。为了尽早学习、掌握这门技术,他在师兄的允诺下,于2016年再度前往日本高知大学攻读博士学位,专攻浒苔养殖。

功夫不负有心人。在他的努力和既是师兄又是导师的悉心指导下,终于在如下几个方面的探索、研究中取得了丰硕成果:(1)通过采集不同海域的海藻样本及其对不同浒苔品种生物量、品质、营养和耐温性等的评价,并经品种间杂交筛选出适合规模化养殖的浒苔品种,建立了藻种库;(2)研发出设施化海藻养殖技术及新型人工养殖海藻水槽,形成了浒苔从育苗、养殖到加工的完整产业链;并筛选出了3种无性繁殖品种和2个适高温品种,还有多个有性繁殖体系中的雌雄分离藻体,而且这些浒苔新品种均已获得认证;(3)利用集块化藻体特征,研究并完善了浒苔及其他海藻的设施化养殖系统参数,通过选种已经实现各类海藻(石莼属、紫菜及龙须菜类)全年设施养殖的目标,并通过集块化藻体特征,研究了其在养殖废水处理方面的作用;(4)在对浒苔等藻类种质、逆境机理及产业化方面研究积累的基础上,构建了藻体代谢产物研究平台框架,为实现浒苔等海藻养殖产业化及技术推广奠定了坚实基础。

2019年,朱文荣顺利通过博士论文答辩,获得日本高知大学颁发的博士学位证书。回国后,他又马不停蹄,继续进行工厂化设施栽培海藻的研究、开阔海域/滩涂浒苔人工养殖试验,以及大型经济海藻产业化开发利用的探索与实践。

2019-2021年,旭文海藻公司在象山港湾口承包的3000亩滩涂上,进行了为期三年的浒苔人工养殖试验,并获得成功,累计采收干苔近60吨,基本掌握和积累了冬、春季节人工养殖浒苔的流程和实践经验;而且,采收浒苔也不再需要传统的苔耙、苔拖和竹筏等由人工操作的采收工具了,利用一种装有浒苔收割机的平底船自动采收即可,方便又高效。

2022年,为了留有充分的时间专心研究和培育能够在35℃高温下繁殖、生长的夏季浒苔,朱文荣暂时放弃了在自然海域/滩涂上扩大人工养殖浒苔规模的念头,专攻工厂化设施养殖。据他介绍,有了这项新技术,浒苔就不需要再附着在海域礁石或者滩涂上繁殖、生长了,可以悬浮在海水中,并通过孢子技术实现浒苔规模化养殖。而且,浒苔采收也将不再受制于传统的生长周期,几乎一年四季都可以养殖、生产。

旭文海藻公司曾在一个面积约600平方米的工厂化养殖设施中开展了小规模栽种试验,浒苔可长到1米左右,比自然生长的要长约0.6米,且生长周期只需1-3周时间,一年中能够采收6-7茬,每月可以生产2-3吨干苔。

值得注意的是,该公司通过不断探索研究,手上已经掌握了多项技术专利,还积累了丰富的采苗、育苗、海域/滩涂养殖、工厂化设施栽种和藻类有用成分提取等关键技术、实践经验和操作流程、方法,但他们在实验、试验和小规模养殖成功的基础上,却没有大范围、大规模推广应用。

朱文荣给出的解释是,目前藻类资源供应量依然充足的情况下,还得充分利用沿海地区的剩余劳动力,发动广大农渔民参与采收,增加收入、共同致富;一旦资源匮乏,即可投入大范围海域/滩涂养殖和工厂化设施栽种,以确保市场需求,特别是信守与合作方的承诺,实现供需双赢的长远目标。在朱文荣看来,相对于采收天然浒苔,目前人工养殖成本太高,生产的浒苔产品缺乏市场竞争力。这也是2021年后,该公司为何毅然放弃在海域/滩涂扩大浒苔养殖面积的主要原因。

时间来到了2023年4月,在朱文荣的脑海里,已经有了一幅一年四季在工厂化设施中栽种浒苔的蓝图,并在等候时机、付诸实施。目前,该公司已经拥有6项专利,并培育出了13个浒苔品种,可以适应在不同气温和水温环境下繁殖、生长。(未完/待续)